TRIZとは?(第1回)|なぜ今も有効?発明の鍵を解き明かす「体系化された思考法」

こんにちは、IDEAの鹿倉です。

「TRIZ(トリーズ)」という言葉を耳にしたことはありますか?

「発明的な問題解決の理論」を意味するロシア語の頭文字に由来する、体系化された発想法です。

私たちのコンサルティングの核心にあるのが、まさにこのTRIZです。

もしかしたら、このサイトを訪れた方の中には、すでにTRIZについてよくご存知の方もいるかもしれません。一方で、「言葉は知っているけれど、具体的にどんなものかは知らない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、私がTRIZと出会い、その本当の威力に衝撃を受けた経験も交えながら、TRIZとは一体どんなものなのか、分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

「TRIZとは?」と聞かれたら、どう答える?

「TRIZとは何ですか?」と10人に尋ねたら、答えはきっと様々でしょう。

- 「矛盾問題を解決するための発想手法」

- 「技術システムの進化を予測する手法」

- 「異業種の技術を参考にして問題を解決する手法」

- 「あのサムスン電子の躍進の原動力となった、イノベーション手法らしい」

これらはすべて間違いではありません。

しかし、TRIZの全貌を捉えているわけでもありません。

私がまだIDEAに入る前、2007年頃にTRIZを初めて知ったとき、なぜそれまで一度も耳にしたことがなかったのか、不思議に思いました。専門誌も読んでいたし、開発者や技術者のお客様とも長くお付き合いがあったのに、TRIZのことは知りませんでした。

そして、その後の数年間は、TRIZに関わる仕事をしながらも、その「本当の威力」をほとんど知らないままでした。私が本当の意味で「TRIZを目撃した」のは、IDEAの仲間として、コンサルタントがクライアント企業のエンジニアと共にTRIZを使って問題解決に取り組む現場を目の当たりにした時です。

この連載コラムでは、私がIDEAで仕事をする中で学んだこと、そして目撃したTRIZの凄さを、現在進行形の事例も交えながら、少しずつお伝えしていきます。

従来のアプローチの延長では課題を解決できないときどうする?

TRIZの発想手法と、実際の問題解決への適用方法を知る。

無料Webセミナーはこちらから

「TRIZとは何か? 製品開発にどう活用できるのか?」

数多くの実テーマを支援してきた

IDEAのコンサルタントが解説する資料はこちら

TRIZの本質とは?「ものすごい数の特許」から導かれた普遍的な思考法

TRIZは、元々旧ソ連で研究され、その後世界に広まった革新的な問題解決の理論です。

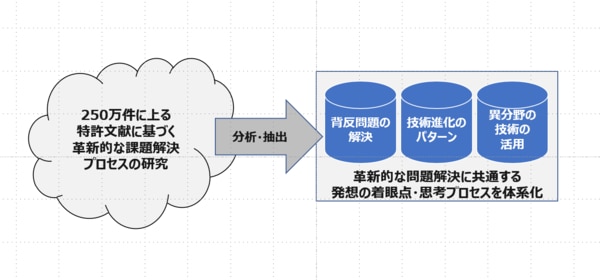

TRIZの凄さは、なんと250万件もの膨大な特許文献を統計的に分析・抽出して生まれたという点にあります。

「革新性の高い課題解決は、どのような着眼点から生まれたか?」

「技術システムは、どのような過程をたどって進化していくか?」

「革新的な課題解決を生むための思考のプロセスは?」

これらを徹底的に分析し、「こんなやり方で考えれば、誰もが革新的な課題解決ができる」という発想法として体系化したのがTRIZです。

時代を超えて通用する「普遍性」という強み

旧ソ連で生まれた手法と聞くと、「ずいぶん前のことだし、今の時代に通用するの?」と思うかもしれません。それもごく自然なことです。私自身も最初はそう思いました。

しかし結論から言うと、今でも素晴らしく通用します。

それは、TRIZが「普遍性」を強く意識して編み出された手法だからです。TRIZは、業種や技術分野といった空間的な広がり、そして時代を超えた時間的な広がり、その両方で普遍的に有効な手法です。

例えて言うなら、「何十年も前に米国ミシガン州のある会社のエンジニアが発明した着眼点が、2020年の日本のエンジニアの課題解決を助けてくれる」、そんなイメージです。

TRIZを活用した具体的な事例は、このWebサイトの「導入事例」ページでも数多くご紹介しています。ぜひご覧ください。

次回のコラム「TRIZとは?(第2回) 背反問題を解決する」では、技術者が常に頭を悩ませる「あちらを立てればこちらが立たず」という背反問題とTRIZについてお話します。

鹿倉@IDEA

TRIZ活用の現場定着を阻んでいる「工数の壁」

その壁を乗り越えるためのAIとの協働モデルを紹介します

AIを活用したR&Dイノベーションプラットフォーム

技術動向調査から課題解決策のアイデア創出、

新しいアイデアの実現性評価や知財化まで

「Patsnap Eureka」の紹介はこちらから

革新的な製品開発に繋げるための”開発テーマはどう考える?

QFD(品質機能展開)による、

顧客ニーズを的確に捉えた開発企画の方法をご紹介します。

無料Webセミナーはこちらから