i-Advanced TRIZ®

QFD(品質機能展開)とは?

製品・技術開発にどう活用できるのか?

数多くの実テーマを支援してきた

IDEAのコンサルタントが解説する資料はこちらから

i-Advanced TRIZ®

数多くの実テーマを支援してきた

IDEAのコンサルタントが解説する資料はこちらから

QFD(Quality Function Deployment: 品質機能展開)は、顧客のニーズを的確に捉えた、魅力的で差別化された製品・サービスを開発するための体系的な手法です。QFDを活用することで、開発プロセスの手戻りを防ぎつつ、高い顧客価値を生む製品開発を実現できます。

・QFD を実施することで的確に顧客ニーズをつかみ、狙うべきニーズの優先順位付けもできるので、市場・顧客ニーズを先取りした魅⼒的な商品を⽣み出すことができます。

・また、開発初期段階からQFD のプロセスに沿って進めることで、⼿戻りが減って開発期間が短縮し、開発コストの低減にもつながります。

・さらに、上流段階での企画・技術検討が充実し、その検討過程も⾒える化され共有できるので、関係部⾨間の連携が強化され、品質も向上します。

QFDのプロセスでは、

1)まず、顧客の声(Voice of Customer)を起点として、顧客ニーズの分析と競合比較に基づいて開発コンセプトを明確化、

2)つぎに、そのコンセプトを実現するための開発仕様や技術的課題を検討して、それを「品質表」というフォーマットに整理し、見える化します。

「品質表」には、製品の「狙うべき品質(顧客ニーズ・価値)」と、「それを実現するために必要な技術特性や達成レベル」の関係が一目で分かる形でまとめられます。この「品質表」を開発プロセスのすべての段階で参照することで、目標からブレない開発を進めることが可能になります。

QFDは日本生まれの手法で、元々は品質管理の手法として考案されました。しかし近年は、「顧客にとって価値のある、魅⼒的な商品を⽣み出すためにはどのような製品・サービスが必要か」を考えるための、商品・技術開発企画⼿法としての適⽤が進んでいます。

つまり、「製品を正しくつくる」 ことの前に、「顧客に⾼い価値を提供できる製品・サービスとは何か」、「その製品・サービスを実現するには何を開発するべきか」という、取り組むべき課題の明確化に重点が移ってきています。開発の源流でこれらを合理的に考えられて、しかもその考えた過程が⾒える化されトレースできる⼿法として、QFD の活⽤が注⽬されているのです。

QFD手法の特長は以下の点にあります:

・顧客に高い価値を提供する「正しい製品・サービス」を合理的に検討できる

・その検討プロセスを”見える化” し、トレース可能にする

・検討過程を開発ノウハウとして組織内で共有・継承できる

QFDは、商品企画段階で顧客ニーズを徹底的に分析し、それを具体的な仕様や優先課題に落とし込むことで、以下を実現します:

・競合に差をつける魅力的な製品の開発

・手戻りのない効率的な開発設計

・顧客満足度の向上

QFDを活用することで、競争力のある製品づくりに向けた体系的なアプローチが可能になります。

ここからは、以下の見出しの項目について説明していきます(項目をクリックすると、該当箇所にジャンプします)。

対象となるのが新規開発でも既存製品の改良でも、顧客ニーズを起点として開発すべきであることに異論を唱える⼈はほとんどいないでしょう。しかしさまざまな顧客ニーズを技術的な特性に置き換えて開発設計を進めていくのは、実際には⼤変困難です。

例えば皆さんの家庭で使っている電気掃除機を考えてみましょう。

掃除機のユーザーの⽣の声(顧客ニーズ)が、「この掃除機、とっても重くて疲れるわ︕ 軽くならないかしら︖」という場合、それが掃除機本体を指しているのか、パイプや先端のノズルなのかによって対応⽅法が変わりますし、もっと広げて、動きや取り回しが重いのかもしれません。⾔われるままに掃除機の本体を軽くすることでは、顧客ニーズを満⾜させたことにならないかもしれないのです。

そのためQFD では、マトリクスを応⽤した「品質表」と呼ぶ⼆元表で、さまざまな顧客ニーズと多くの技術的特性の間の紐づけを⾏っています。

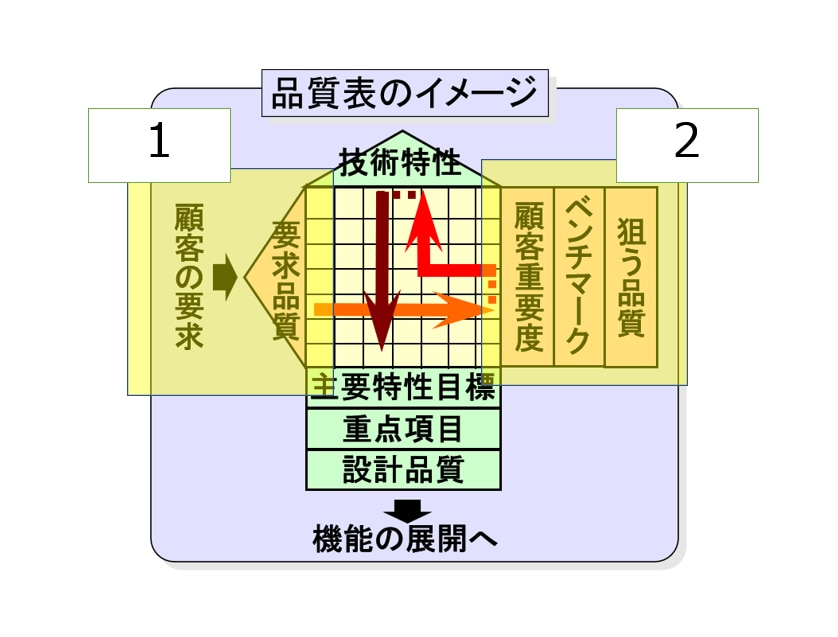

QFDでは、まず最初に顧客が求める品質、すなわち要求品質を徹底的に抽出し、整理します(下図1のステップ)。

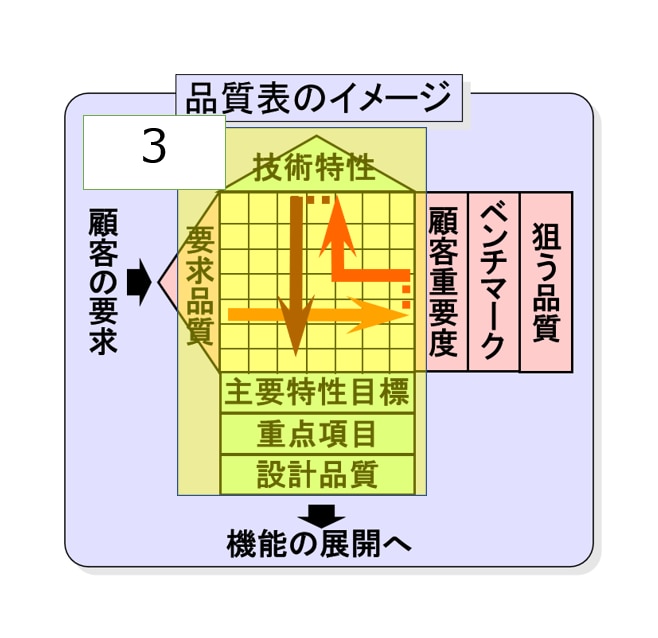

続いて、各要求品質に対する重要度の評価や競合他社との比較分析を行います。このプロセスを通じて、開発において優先すべき要求品質を決定し、具体的な品質目標(狙う品質)を明確に設定します(下図2のステップ)。

「狙う品質」を明確にしたら、つぎにそれを実現するために必要な技術的特性(品質特性)が何かを明らかにしていきます。要求される品質から対応する品質特性への変換を行う際には、『品質表』と呼ばれるマトリクスを用いて、ヌケモレのないように検討していきます(下図3のステップを参照)。

これらのステップを踏むことで、開発プロジェクトの関係者全員が「狙う品質」(顧客ニーズ・顧客価値)を共有し、その品質を実現するために「どの技術特性を、どのレベルで満たす必要があるか」を理解することが可能になります。

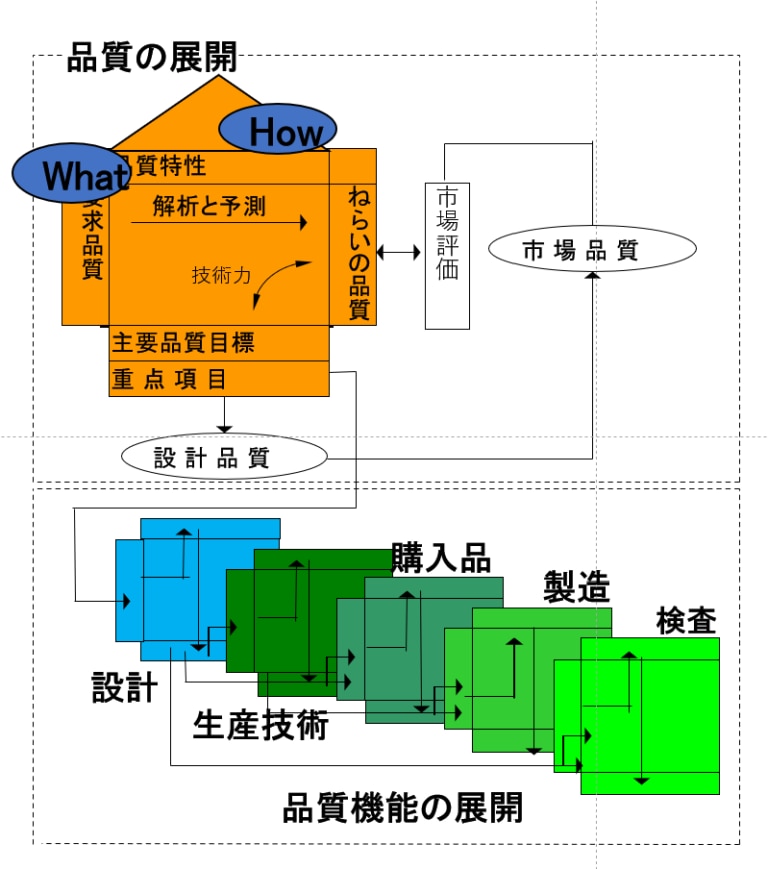

明確化された品質表の重点項目を中心に、開発設計から生産技術、購入品調達、製造、そして検査(品質保証)に至るまでの各工程において、インプットとアウトプットを順次展開していきます(下図に示されたQFDの品質表と品質機能展開の概念を参照)。

このアプローチは、製品開発のあらゆる段階で、顧客からの要求品質を意識し、そのニーズを活かすことを目指しています。こうした手法により、確実に顧客満足を実現する製品の開発が可能となります。

QFD(品質機能展開)の起源は、1960年代後半に行われた品質保証における管理項目の明確化活動と、VE(価値工学)の思想から派生した機能展開の活動にまで遡ることができます。

1972年には、「二元表」というマトリクスを用いて、顧客の要求品質(ニーズ特性)を品質特性(技術特性)に変換し、設計目標値を検討する「品質表」という考え方が発表されました。これを契機として「品質表」を起点にFMEA表、QA表、工程管理表、QC工程表などが組み合わさり「品質機能展開」手法が発展しました。

1980年代には、日本製品の高い品質と効率的なものづくりを支える要因の一つとして、アメリカの産業界でもQFDの導入が進みました。当時、日本製品との競争に直面していたアメリカ企業や業界団体がQFDの指導を受け、その中で福原證氏(現在株式会社アイデアの取締役)の名前を冠して「Fukuhara Method」とも呼ばれるようになりました。

では、QFDを実施することでどのような効果が期待できるのでしょうか?

前述の通り、QFDを活用することで、顧客の要求を出発点に、重要なニーズに応える商品コンセプトや優先的な開発課題を合理的に考察できます。そして、そのコンセプトを実現するために製品開発の各工程で必要なアクションや、直面する可能性のある課題やリスクを明確にすることが可能です。

これらの情報を関係部署間で共有することで、効率的にヒット商品を生み出し、無駄のない開発を進めるための手法としてQFDが活用されます。

従来、QFDの適用は主に開発設計プロセス(上記の(3)~(5))における品質管理手法として行われてきました。しかし、ヒット商品を生むための要因は、以前のような「品質やコストの管理」から「競合商品との差別化」に軸が移行し、さらに現在では「新たな顧客価値の創出とその実現」へとより戦略的な視点が重視されるようになってきました。

このような製品開発に求められる視点の変化に対応する形で、QFDの適用においても、より上流の「顧客価値を決める」段階(上記の(1)~(3))が重視されるようになっています。

IDEA-QFDは、製品や技術の開発を行う際の企画構想段階を重視するプロセスです。これには特別な理由があります。

IDEAの創業から数年間、クライアント企業の依頼の多くは、「現在直面している重要な開発課題を解決したいが、現行のアイデアでは根本的な解決に至らない。TRIZを活用して新たなアイデアを創出し解決に導きたい」という内容でした。

しかし、2008年に起こったリーマンショックをきっかけに、クライアント企業の悩みは次第に変化し、「何を開発すればヒット商品につながるのかが分からない。課題を解決したいのだが、どの課題を解決すべきなのかが見えない」という、課題の明確化とその解決という二重の困難さを抱えるようになりました。

QFDのプロセスにおいては、「魅力的で他社との差別化が図れる製品に結びつく顧客ニーズをどのように発掘し、的確に評価するか」といった企画段階の重要性がますます増していることを示しています。

IDEA-QFDでは、「顧客ニーズの発掘」と「開発の優先課題の設定」に重点を置き、クライアント企業の画期的な製品開発を積極的に支援します。

クライアント企業の悩みが「課題の設定」にシフトしてきた背景には、「顧客の要求に応えるだけでは製品が売れなくなった」、「顧客自身が本当に欲しいものをはっきり話してくれない、あるいは自分でも分かっていない」という状況があります。

IDEA-QFDでは、

これらの新しい考え方・ツールを活用することで、顧客自身も気付いていない潜在ニーズの発掘や、メリハリの効いた開発優先度の決定を合理的な手順で実践します。

さらにIDEA-QFDの大きな特長は、後ろにTRIZによる革新的な課題解決プロセスが控えていることです。

QFDで如何に魅力的な企画ができても、技術的な実現可能性の目途がつかなければ、企画は「絵に描いた餅」に終わります。

逆に実現可能性を優先すると、どうしても開発設計リスクを回避する傾向になり、その結果、開発企画は実現性は高いものの代わり映えのしない新規性に欠ける企画に落ち着きがちです。

そこで、QFDによる開発コンセプト創出(課題設定)と、TRIZによる革新的な課題解決を連携することで、「現状の技術やアイデアの延長では到底不可能」と普通なら諦めるような開発コンセプトでも、合理的かつ創造的にその実現に取り組むことが可能になります。