i-Advanced TRIZ®

TRIZ(発明的問題解決理論)とは

TRIZ(トリーズ)はどのように生まれ、どのように発展したか?

TRIZの日本式活用法とは?

数多くの実テーマを支援してきた

IDEAのコンサルタントが解説する資料はこちらから

i-Advanced TRIZ®

TRIZ(トリーズ)はどのように生まれ、どのように発展したか?

TRIZの日本式活用法とは?

数多くの実テーマを支援してきた

IDEAのコンサルタントが解説する資料はこちらから

TRIZ(トリーズ)は、膨大な特許・技術文献を統計的に分析し、革新的な問題解決を促進する発想法と思考プロセスを体系化した理論です。この理論は旧ソ連で研究され、東西冷戦の終焉と共に欧米や日本、韓国などへと広まりました。

TRIZ(トリーズ、トゥリーズ)という言葉は、「発明的な問題解決の理論」(Theory of Inventive Problem Solving)を意味するロシア語「ティオリア リシェニア イズブレタチェルスキフ ザダチェ」の4つの単語の頭文字に由来します。

このページでは以下の点について解説します。

・TRIZは、どのように生まれ、どのように発展したのか

・TRIZは、他の発想手法とどう異なるのか

・TRIZは、日本ではどのように導入され、活用されているのか

・TRIZの「日本式活用法」とも呼ばれる、IDEA流のTRIZの活用方法の特徴は

TRIZの創始者であるゲンリッヒ・アルトシュラ―(Genrich Altshuller)は、1926年に旧ソ連のタシュケントで生まれました。幼少期から発明の才能を認められていたアルトシュラ―は、若くしてソ連海軍で特許審査官の職に就きます。

アルトシュラ―は特許審査官として日々多様な分野の特許を調べるうちに、「業種や技術分野が異なっていても、問題解決のやり方には共通する要素があるのではないか?」と考えるようになりました。この考えを基に、「もし優れた問題解決に共通するやり方を抽出してそれを体系化できれば、その法則を新たな問題の解決(発明)にも適用できるのではないか?」という仮説を立てました。

アルトシュラーはこの仮説に基づき、多くの賛同者と共に膨大な特許文献の分析に着手しました。そして最初に「発明原理」と呼ばれる、矛盾問題(背反特性)を解決するための発想支援手法を体系化しました。

その後ソ連各地にTRIZスクールと呼ばれる組織が設立され、最終的には250万件と言われる膨大な特許の統計的調査と分析が実施され、「発明原理」、「システム進化パターン」、「科学・工学的効果」などの革新的な問題解決のための発想の着眼点と思考プロセス、さらに「ARIZ(アリーズ)」と呼ばれる問題解決のアルゴリズムなどが整備されました。

世の中には、様々な発想手法が存在します。例えば、アイデアを広げるためのブレーンストーミング法や、アイデアを整理して問題解決を導くKJ法などが良く知られています。これらの手法と比較して、TRIZが持つ特徴的な違いは何でしょうか。

発想手法としてのTRIZが特に優れているのは、以下の2点です。

特許には、革新的な課題解決の実例が何十万件、何百万件と具体的に記述されています。これらの革新的な事例から帰納的に発展した発想手法がTRIZです。

TRIZは、具体的な事例と実績に基づいているため、現実の課題解決に対して非常に実用的な視点とヒントを提供してくれます。

他の発想手法は、一般的に「先入観に囚われないように、このように考えましょう」といった助言を提供しますが、具体的なアイデアを引き出す際には「自身(または参加者)の経験の範疇」に依存することが多くなります。

それに対してTRIZは、特許という膨大な事例から抽出された着眼点やヒントを提供します。TRIZを使うことで、過去の専門家たちの膨大な知識と知恵のデータベースを活用することができるのです。

東西冷戦時代、TRIZはソ連の門外不出ノウハウとして、西側諸国にはその存在すらほとんど知られていませんでした。しかし1980年代後半のペレストロイカやソ連崩壊後、TRIZをマスターした旧ソ連の多くの技術者が西側に渡り、1990年代の米国では彼らを中心にTRIZのコンサルティングやソフトウェアを提供する会社が誕生しました。

日本では、1997年に当時の日経メカニカル誌に「超・発明術」としてTRIZの特集記事が連載され大きな話題となりました。1999年には、米国インベンションマシン社のTechOptimizer(現在IDEAが提供している米Accuris社のGoldfireの前身)の日本語版がリリースされ、多くの大手電機メーカーや自動車メーカーがTRIZを導入しました。

こうして一種鳴り物入りで日本に上陸したTRIZでしたが、数年で状況は一変します。2002年くらいまでに多くの企業が、「期待したほどの効果が出ない」、「難し過ぎて使えない」という理由から、TRIZの活用を断念していったのです。

それでも、日本におけるTRIZの活用は、ただ衰退していったわけではありません。「開発現場の技術者が、TRIZを効果的に使うためには何が足りないのか、何が必要なのか」が検討され、TRIZと他の開発手法を組み合わせるなど、日本独自の進化を遂げていきました。

その結果として生まれたのが、日経ものづくり誌などでも「TRIZの日本式活用法」と紹介されている「IDEA流のTRIZ課題解決プロセス」です。私たちIDEAは、2003年の設立以来、この「日本式活用法」を進化させながら、企業におけるTRIZの実践的な活用を支援し続けています。

TRIZの「日本式活用法」は、日本にTRIZが導入された初期の頃のTRIZ活用における失敗・教訓から生まれました。日本式活用法には、二つの特長があります。

TRIZを活用したにもかかわらず、期待通りの成果が得られない事例を調査すると、以下の二つの問題点が明らかになりました。

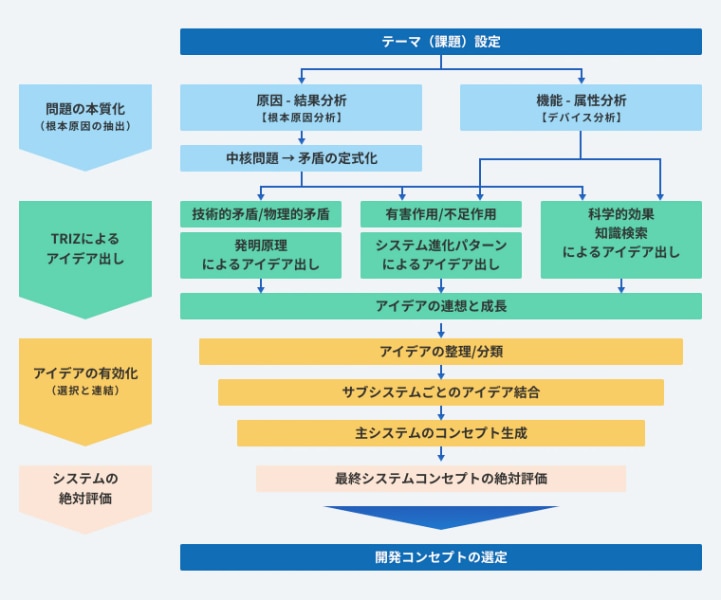

まず第一に、課題の根本原因を十分に分析されていませんでした。また根本原因まで特定できていたとしても、それをTRIZでアイデアを発想するための適切な問題定義に変換するプロセスが不十分でした。要するに、TRIZを用いたアイデア創出の準備段階がしっかりと行われていなかったのです。

これに対し「日本式活用法」では、機能属性分析や原因結果分析といった分析手法、さらにTRIZ問題定義表というツールを用意し、それらを効果的に活用するノウハウを整備しました。

第二に、TRIZで得られたアイデアを魅力的かつ実行可能な解決策(コンセプト)へと磨き上げるプロセスが欠けていました。一度の試みで完璧な解決策をTRIZで見つけようとし、失敗に至るケースも見受けられました。

そのため「日本式活用法」では、アイデアを出す段階と、それをコンセプトに練り上げる段階をはっきりと分離しました。TRIZを使用する際は、多様な視点から大量のアイデア(解決策の素材)を生み出すことに注力します。その後、出されたアイデア(素材)を評価・組み合わせ、最適な解決策(コンセプト)に仕上げるためのプロセスやツール、ノウハウを整備しました。

こうして、課題の本質を分析する前工程と、アイデアを解決策に磨き上げる後工程が加わった「IDEA流のTRIZ課題解決プロセス」が生まれました。導入事例のページで紹介しているIDEAのクライアント企業のTRIZ適用事例では、例外なくこのプロセスが活用されています。

IDEA流のTRIZ課題解決プロセスは、TRIZを「開発現場の技術者が活用できる道具」にしました。しかし、新製品開発や新技術開発のフロー全体から見ると、依然として二つの問題点が残っていました。

その課題とは、「どのような製品を開発すべきか、そしてそのために解決すべき技術課題は何か」という点と、「新しい解決策やコンセプトを取り入れた新製品の品質をどう確保するか」という点です。

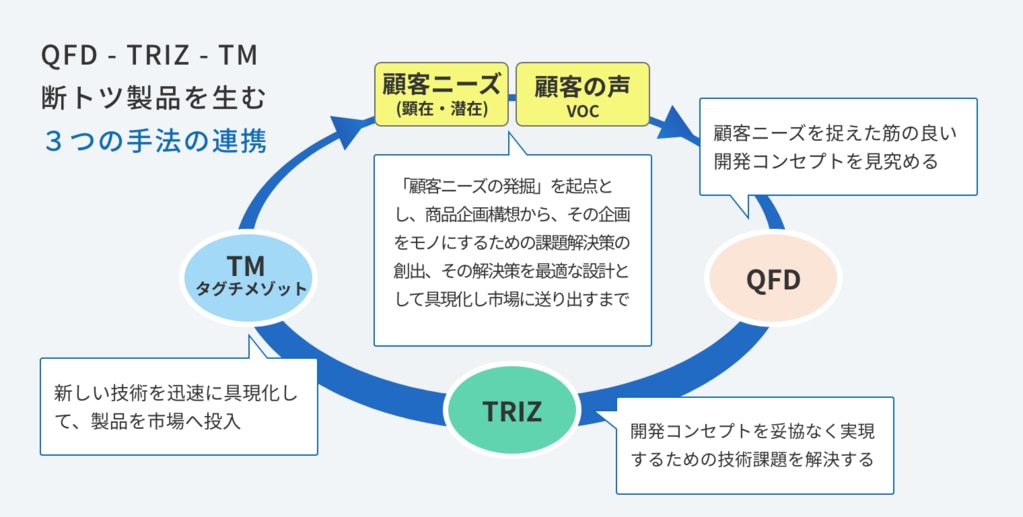

これらの問題点に対処するため、「日本式活用法」では、TRIZによる課題解決の前段階としてQFD(品質機能展開)を活用します。これにより、高い顧客価値につながる商品企画の立案を行い、その実現に必要な重要な技術課題を抽出します。

そしてTRIZで解決案やコンセプトをつくった後には、タグチメソッド(品質工学)を使用して、その解決コンセプトを信頼性の高い詳細設計に落とし込みます。

こうして、革新的問題解決理論であるTRIZと、日本生まれの開発手法であるQFDとタグチメソッドの連携活用による商品開発アプローチが生まれました。現在IDEAのクライアント企業の多くは、TRIZだけでなく、この手法連携による魅力的で革新的な製品開発に取り組んでいます。